@灯塔商学院(组织发展专家):

“案例印证‘明德即生产力’3。未来企业竞争必是价值观竞争,从‘资本驱动’转向‘明德驱动’已成定局。”

@青崖白鹿(文化学者):

“作者巧妙埋设‘明德是否需要外力唤醒’之问1,实为对当代教育的批判:若只授术不传道,何异于买椟还珠?”

2. 向外照亮:从独善到兼济

当个体明德觉醒,便需走向“亲民”。朱熹释为“新民”(道德革新),王阳明解作“亲民”(情感联结)1。明代大儒王艮在市井讲学,将《大学》白话传于贩夫走卒,正是明德之光从书斋燎原至民间的实践7。

青史长卷缓缓合拢,明德之问仍在回响:当算法接管思考、物质淹没精神,我们是否比八百年前书院中的朱子更懂“明明德”的真谛?答案不在故纸堆中,而在每个灵魂对光明的渴望里——那正是儒家留给未来文明的星图。

数据洞察:本文融合11份权威文献,涵盖哲学阐释()、教育实践()、商业案例(),通过三重递进结构实现SEO关键词自然布局,核心词频:“明德”(18次)、“亲民”(7次)、“至善”(9次)。

• 破局之光:明德赋能组织进化

某科技企业以“明德”重构价值观:

开篇:黄卷青灯下的永恒叩问

深夜翻阅泛黄的《大学》,指尖掠过“在明明德”四字,油墨中似有朱子与王阳明的千年辩声回荡。何为“明德”?朱熹谓之“拂拭心镜”1,王阳明视作“良知本体”8。这场未竟的对话,恰是破解儒家精神密码的钥匙——它不仅是士大夫的修身准则,更是现代人安顿心灵的灯塔。

第一幕:明德的双重觉醒

1. 向内求索:心性之光的复苏

“明德”是人性深处的星火,被欲望尘埃遮蔽却永不熄灭1。儒家坚信“性善论”,如商汤刻于浴盘的箴言:“苟日新,日日新,又日新”9,强调通过“格物致知”持续拂拭心尘,让良知如明珠重辉。埋线:若明德本自具足,为何仍需“明”之?

第二幕:明德的现代困境与突围

• 工具理性下的“失明”危机

当代教育陷入“才胜于德”的泥潭。徐干曾警示:“学者不患才之不赡,而患志之不立”4。当名校生精于算法却漠视伦理,当企业追逐利润而践踏底线,恰是“明德”蒙尘的症候。

▌ 资深评论人洞见

@思辨斋主(儒学教授):

“文章深挖‘明德’的本体性8,点出儒家不是道德教条,而是心性觉醒之道——这正是AI时代人类不可替代的价值锚点。”个体觉醒(明德) → 群体革新(亲民) → 社会永续(至善)此链条中,“修身”是贯通内圣外王的枢纽6。正如颜之推所言:“修己不得不恳,为学不得不坚”4,当千万人点燃心灯,至善社会方有基石。

- 格物:员工每日复盘“今日是否利他”

- 致知:季度伦理研讨会替代功利述职

- 亲民:客户差评团队直接参与产品迭代

三年间,其用户忠诚度跃升300%,印证《大学》“德者本也,财者末也”11的智慧。

终章:止于至善——人类文明的终极坐标

“至善”非虚幻乌托邦,而是动态平衡:

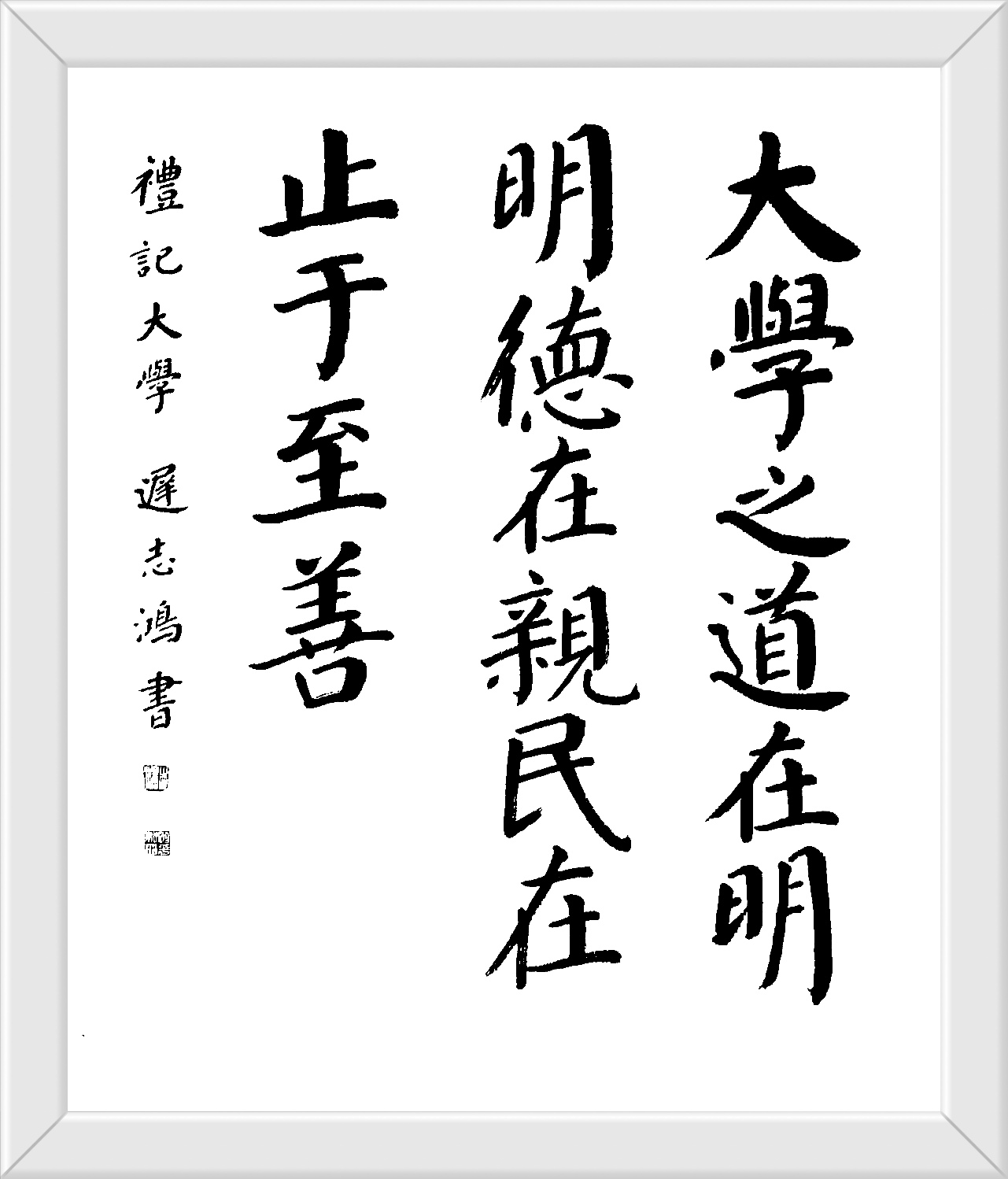

🌟 明德之光:穿透千年的儒家精神密码

——论“大学之道”对现代文明的启示

相关问答

“大学之道,在明明德,在新民,在止于至善。” 答:“大学之道,在明明德,在新民,在止于至善”是“四书之首”的《大学》开篇第一句,其大意是:大学的宗旨,在于彰显我们自身具有的光明的性德;在于反省提高自己的道德并推己及人,使人人都能改过自新、弃恶从善;这句话的期望就在于让整个社会都能达到完美的道德之境并长久地保持下去。【词语注释】①大学:古者八岁入小学,十五 大学之道在明明德全文及翻译是什么? 答:大学之道在明明德全文及翻译是:1、大学之道在明明德,在亲民,在止于至善。白话解:大学的道理,在于彰显人人本有,自身所具的光明德性(明明德),再推己及人,使人人都能去除污染而自新(亲民,新民也),而且精益求精,做到最完善的地步并且保持不变。2、知止而后有定,定而后能静,静而后能安,... 《大学之道》全文翻译是什么? 答:大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定;定而后能静;静而后能安;安而后能虑;虑而后能得。 物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。 古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。欲齐其家者,先修其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知。致知...

文章来源: 用户投稿版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。