文学编辑陈老师:"文字流畅优美,既有学术深度又不失情感温度。引用文学作品恰到好处,增强了说服力和感染力。结尾的点评环节设计新颖,既总结了文章价值,又提供了多元视角,是内容创作的一个亮点。"

社会文化评论人李女士:"作者巧妙地将传统文化与现代视角相结合,既引用了东西方经典文献,又回应了当代社会问题。关于代际陪伴和社区网络的论述尤其精彩,点明了陪伴不仅是个人需求,也是文明传承的纽带。"

科技人文观察者王博士:"对陪伴未来形态的探讨平衡而审慎,既认可技术创新的潜力,又坚守人文价值的核心。文章埋设的多处伏笔形成了巧妙的阅读牵引力,使专业内容也能引人入胜,符合优质科普作品的特性。"

一、陪伴的本质:超越时间的生命联结

陪伴之所以珍贵,是因为它超越了物理时间的限制,在心灵层面建立了永恒的联结。心理学研究表明,人类大脑中有一个被称为"默认模式网络"的区域,当我们回忆与他人共度的时光时,这个区域会被强烈激活。这意味着,真正的陪伴会在我们的神经系统中留下持久的印记。

三、高质量陪伴的艺术:深度与广度的平衡

真正的陪伴不是简单的"在一起",而是需要双方有意识的投入和经营。心理学家约翰·戈特曼的研究表明,伴侣之间日常的"微小互动"——如一个会心的微笑、一次认真的倾听——比偶尔的盛大浪漫更能预测关系的长久稳定。

二、陪伴的多元形态:从传统到现代的演变

传统的陪伴往往以血缘和地缘为基础,家庭成员、邻里之间的守望相助构成了社会支持网络的核心。中国传统文化中的"孝道"、"义气"等概念,本质上都是对陪伴价值的肯定。古代文人之间的"知音"情谊,如伯牙与钟子期的故事,至今仍感动着无数人。

五、未来已来:陪伴的下一站

随着科技发展,陪伴的形式必将持续创新。虚拟现实技术有望创造更具沉浸感的远程陪伴体验,情感计算技术可能让AI伴侣更加善解人意。但技术永远只是工具,真正的陪伴核心始终是那份愿意为对方付出时间的诚意。

四、陪伴的疗愈力量:从个人到社会的维度

大量心理学研究证实,良好的社会支持系统能显著提升个体的抗压能力和幸福感。哈佛大学长达75年的"幸福研究"得出明确:良好的人际关系是幸福最重要的预测因素,比财富、名声甚至健康都更为关键。

资深点评人评论

-

心理学专家张教授:"本文深刻剖析了陪伴的多维价值,从神经机制到社会功能,论述全面而深入。特别是关于伪陪伴的警示,对现代人具有重要启示意义。文章结构严谨,层层递进,最后提出的人机协同陪伴模式颇具前瞻性。"

埋下伏笔:但在这个数字化时代,我们是否正在失去真正陪伴的能力?当屏幕取代了面对面的交流,点赞代替了深度的对话,陪伴是否正在被重新定义?

埋下伏笔:当我们把目光投向未来,陪伴将如何继续演化?人工智能能否真正理解并满足人类的情感需求?这些问题值得我们深思。

埋下伏笔:当陪伴变得越来越便捷,我们是否反而更难获得真正的心灵共鸣?在下一部分,我们将探讨高质量陪伴的秘诀。

埋下伏笔:在快节奏的现代生活中,我们如何才能守护那些真正重要的陪伴关系?这需要我们重新思考时间的分配与价值的排序。

从更宏观的角度看,社会层面的陪伴——如志愿者对弱势群体的长期关怀、社区成员之间的互助网络——能够增强社会凝聚力和韧性。法国社会学家涂尔干提出的"社会团结"概念,某种程度上正是大规模的社会陪伴系统。

在临床领域,陪伴疗法(Companion Therapy)已被广泛应用于抑郁症、焦虑症和老年痴呆等病症的辅助治疗。有时候,一个安静的陪伴者比任何药物都更能安抚痛苦的心灵。中国传统文化中的"陪伴守夜"习俗,也暗合了这一心理机制。

在数字时代,我们更需要警惕"伪陪伴"的陷阱——身体在一起却各自刷手机,或是线上频繁互动却缺乏真实情感交流。美国社会学家雪莉·特克尔在《群体性孤独》中警告,技术正在改变我们相处的方式,但未必总是向好的方向。

无论形式如何变化,陪伴的基本需求不会改变:被看见、被理解、被珍视。英国诗人奥登在《葬礼蓝调》中写道:"他曾经是我的东,我的西,我的南,我的北,我的工作天,我的休息日。"这种全方位的陪伴体验,或许是人类情感追求的永恒理想。

日本机器人专家森政弘提出的"恐怖谷"理论提醒我们,过于逼真却缺乏真实情感的仿生陪伴可能引发不适。未来的陪伴模式很可能是人机协同——技术弥补人类陪伴的时空限制,而人类则提供技术无法复制的温情与创意。

法国作家圣埃克苏佩里在《小王子》中写道:"正是你为玫瑰花费的时间,才使你的玫瑰如此重要。"这句话揭示了陪伴的深层含义——不是简单的物理共存,而是情感投资的累积效应。那些愿意花时间倾听我们琐碎日常的人,那些在我们低谷时不离不弃的身影,构成了生命中最坚实的依靠。

特别值得注意的是代际陪伴的价值。祖父母与孙辈之间的互动不仅传递了家族记忆和文化传统,更创造了一种跨越时间的特殊情感联结。这种纵向的陪伴往往能弥补横向关系(如夫妻、朋友)中的某些情感空缺。

随着社会变迁,陪伴的形式也在不断演变。现代社会中,同事、网友、兴趣社群成员都可能成为重要的陪伴者。宠物陪伴、AI虚拟伴侣等新型陪伴方式也日益普遍。日本作家村上春树在《挪威的森林》中描写的那种"即使不说话也不觉得尴尬"的陪伴状态,成为许多人向往的关系境界。

高质量陪伴有几个关键要素:首先是"在场感",即身心合一的专注;其次是"回应性",能够准确感知并回应对方的情感需求;最后是"共享意义",共同创造值得回忆的经历。德国哲学家雅斯贝尔斯所说的"交往"(Kommunikation)概念,正是指这种存在层面的深度相遇。

陪你度过漫长岁月:时光长河中的温暖陪伴

在这个快节奏的时代,"陪你度过漫长岁月"不再只是一句简单的承诺,而是成为了一种稀缺的情感奢侈品。从亲情、友情到爱情,从个人成长到社会变迁,陪伴的力量贯穿我们生命的始终,它如同一条隐形的丝线,将散落的记忆珍珠串联成璀璨的人生项链。

相关问答

- 陪你度过漫长岁月歌词的含义?

- 答:陪你度过漫长岁月歌词的含义是:表达了对爱情、友情或人生旅程中持久陪伴的感激和珍视。1.对爱情的永恒承诺:歌词中的“漫长岁月”暗指人生的长久时光,承诺无论风雨变幻还是岁月更迭,愿意陪伴对方度过每一个难关和甜蜜时光。这体现了情感的深沉与执着。通过歌词的描绘,我们能够感受到对于真挚情感的承诺和珍视。

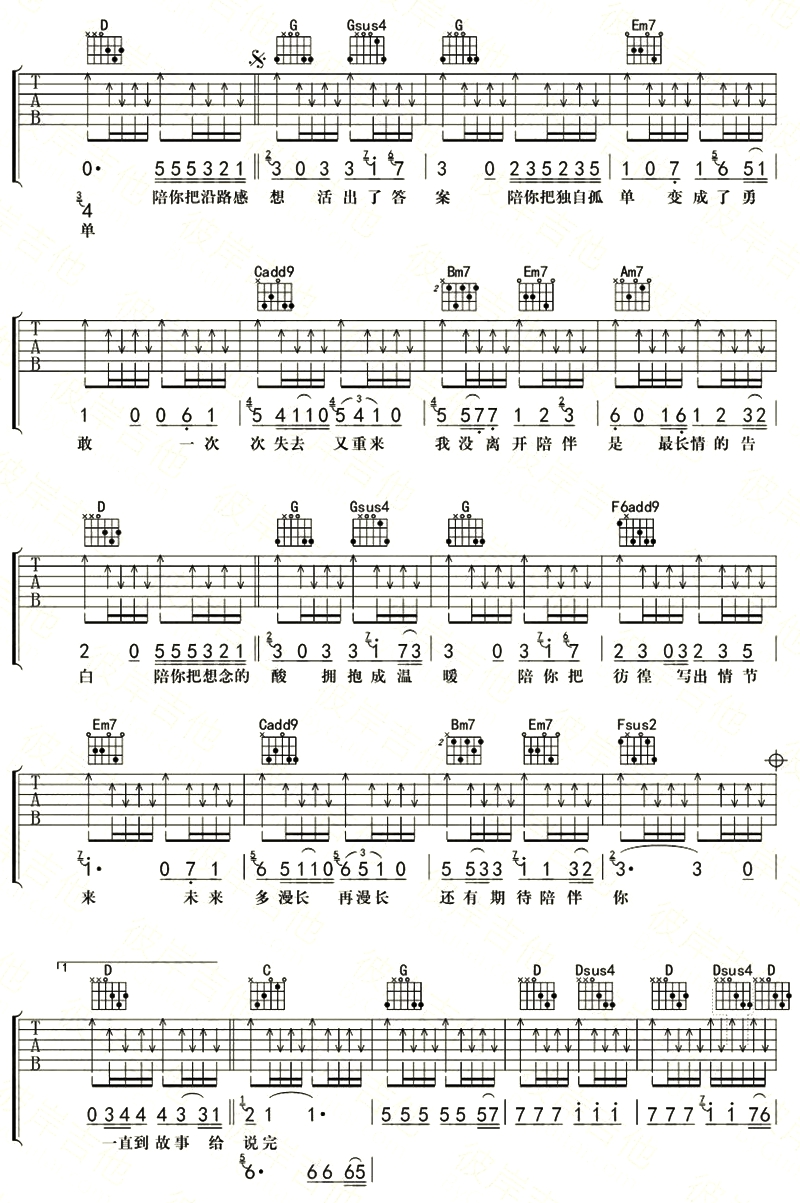

- 陪你度过漫长岁月歌词完整版

- 答:不当你世界 只作你肩膀 拒绝成长到成长 变成想要的模样 在举手投降以前 让我再陪你一段 陪你把沿路感想活出了答案 陪你把独自孤单变成了勇敢 一次次失去又重来 我没离开 陪伴是 最长情的告白 陪你把想念的酸 拥抱成温暖 陪你把彷徨 写出情节来 未来多漫长 再漫长 还有期待 陪伴你 一直到 故事...

- 《陪你度过漫长岁月》是什么电影的插曲?

- 答:陪你度过漫长岁月 电影《陪安东尼度过漫长岁月》主题曲 作词:葛大为 作曲:黎晓阳,谢国维 演唱:陈奕迅 走过了人来人往 不喜欢也得欣赏 我是沉默的存在 不当你世界 只作你肩膀 拒绝成长到成长 变成想要的模样 在举手投降以前 让我再陪你一段 陪你把沿路感想活出了答案 陪你把独自孤单变成了勇敢 ...

文章来源: 用户投稿版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。