| 社会现象 | 青纯回应方式 | 观众心理需求 |

|---|---|---|

| 内卷焦虑 | 用幽默解构压力 | 释放情绪 |

| 社交面具 | 展现"不完美真实" | 认同感 |

| 信息过载 | 简化复杂议题 | 认知减压 |

| 代际冲突 | 温和表达叛逆 | 折中立场 |

在价值多元、压力倍增的当下,青纯脱口秀提供了一种安全的情感宣泄口。它不像传统讽刺那样充满攻击性,也不像鸡汤式喜剧那般逃避现实,而是找到了一条中间道路——笑着面对生活的荒诞。

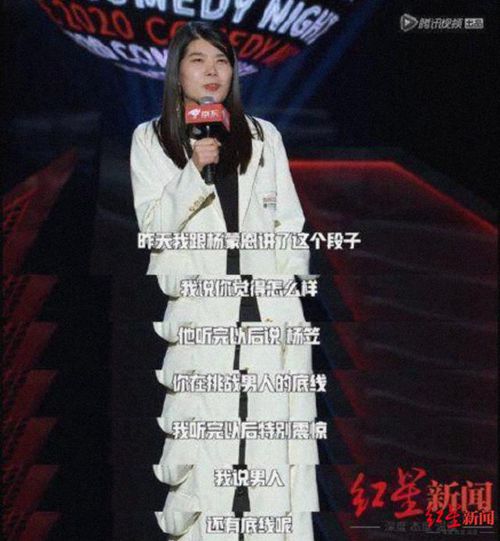

一、青纯脱口秀的"反差美学":纯真外衣下的犀利内核

青纯脱口秀最鲜明的特征在于其精心构建的**"人设反差"**——表演者往往以清新无害的形象登场,用温柔的语气讲述最扎心的真相。这种"糖衣炮弹"式的表达方式,让尖锐的社会批评变得易于接受,也形成了独特的喜剧张力。

三、文化解码:为什么是"青纯"赢了?

青纯脱口秀的流行绝非偶然,而是多重社会因素共同作用的结果:

四、未来展望:青纯之后的下一站

随着更多创作者涌入,青纯脱口秀也面临着同质化挑战。行业观察者注意到,近期一些表演开始尝试"青纯+"模式:

资深点评人评论

喜剧文化研究者张默: "本文精准捕捉了青纯脱口秀的文化坐标,不仅分析了其表现形式,更深入挖掘了社会心理基础。关于反差美学的论述尤为精彩,为理解这一现象提供了有价值的理论框架。"

- 语言柔化处理:用比喻、谐音等手法软化批判性内容

- 节奏精准把控:在轻松铺垫后突然抛出犀利观点

- 表情管理艺术:保持天真表情讲述世故内容

二、创作方法论:青纯梗的孵化过程

青纯系段子的创作远非表面看起来那么简单。专业编剧L透露:"一个3分钟的青纯段子,往往需要20小时以上的打磨。"创作流程通常包括:

"我第一次登台时,观众以为我要讲校园恋爱故事,"某位不愿透露姓名的青纯系演员回忆道,"结果我聊的是当代年轻人的职场PUA,台下从姨母笑到沉默只用了30秒。"这种预期违背正是青纯脱口秀的核心技法之一。当"纯"与"梗"碰撞,产生的不仅是笑声,更是思考的空间。

"最难的是保持青与纯的平衡,"资深演员小K坦言,"过于青涩则无力,过于纯熟则油腻。"这种微妙的平衡需要创作者对当下年轻人的情感脉搏有精准把握。

表:青纯脱口秀兴起的社会背景分析

知名脱口秀演员阿Pure: "作为一名青纯系演员,我惊讶于作者对我们创作困境的理解深度。文章不仅说出了我们想表达的,还揭示了许多我们尚未意识到的层面。特别是关于未来创新的建议,给了我很大启发。"

社会心理学教授陈立: "将一种喜剧风格放在宏观社会背景下解读,展现了作者跨学科的分析能力。文中关于文化缓冲机制的论点新颖且有说服力,为文化研究提供了新视角。"

脱口秀编剧总监李婉: "创作方法论的部分极具实操价值,点明了青纯风格与传统脱口秀的关键差异。若能补充一些具体段子的修改前后对比案例,对从业者的参考价值会更大。"

选题筛选→角度挖掘→笑点埋设→语言净化→现场测试

从技术层面分析,青纯风格通常包含三大要素:

以热门段子《我的绿茶修炼手册》为例,最初版本是直接批判"绿茶行为",经过5次修改后,最终呈现为"新手绿茶常见错误指南",用幽默方式解构现象,既保留了批判性,又避免了说教感。

华东师范大学文化研究专家王教授指出:"青纯风格实际上是一种文化缓冲机制,它让Z世代能够以相对柔软的方式表达他们的困惑与反抗。"

- 青纯+悬疑:在轻松叙事中埋设反转

- 青纯+科普:用天真口吻讲解专业知识

- 青纯+互动:邀请观众完成段子中的"纯真提问"

这种创新能否延续青纯风格的生命力尚待观察,但可以肯定的是,观众对"真诚的幽默"的需求不会改变。或许正如一位观众留言所说:"我们爱的不是青纯这个标签,而是那层糖衣包裹下的真实滋味。"

《青纯脱口秀:当"纯"遇上"梗",笑点背后的文化密码》

在当代喜剧舞台上,"青纯式"脱口秀正以独特的魅力收割着大批观众的笑声与掌声。这种将青春纯真与犀利观察完美融合的喜剧形式,不仅刷新了人们对脱口秀的认知,更成为年轻一代表达自我、解构现实的文化现象。本文将深入剖析青纯脱口秀的独特魅力、创作密码及其背后的社会意义。

相关问答