此刻,情景短剧的变形早已超越形式革新——它是人类叙事本能与数字文明的共振。当我们在3寸屏幕上为一段AI生成的故事落泪,古老的人性依然在赛博裂缝中闪光✨。下一个路口,或许没有“情景剧”这个旧标签,但故事永在。

- 抖音竖屏剧《姜十七》系列:单集3分钟,用特写镜头与弹幕式台词直击情绪靶心❤️🔥。地铁通勤的15分钟,足够完成5次“情感速递”。

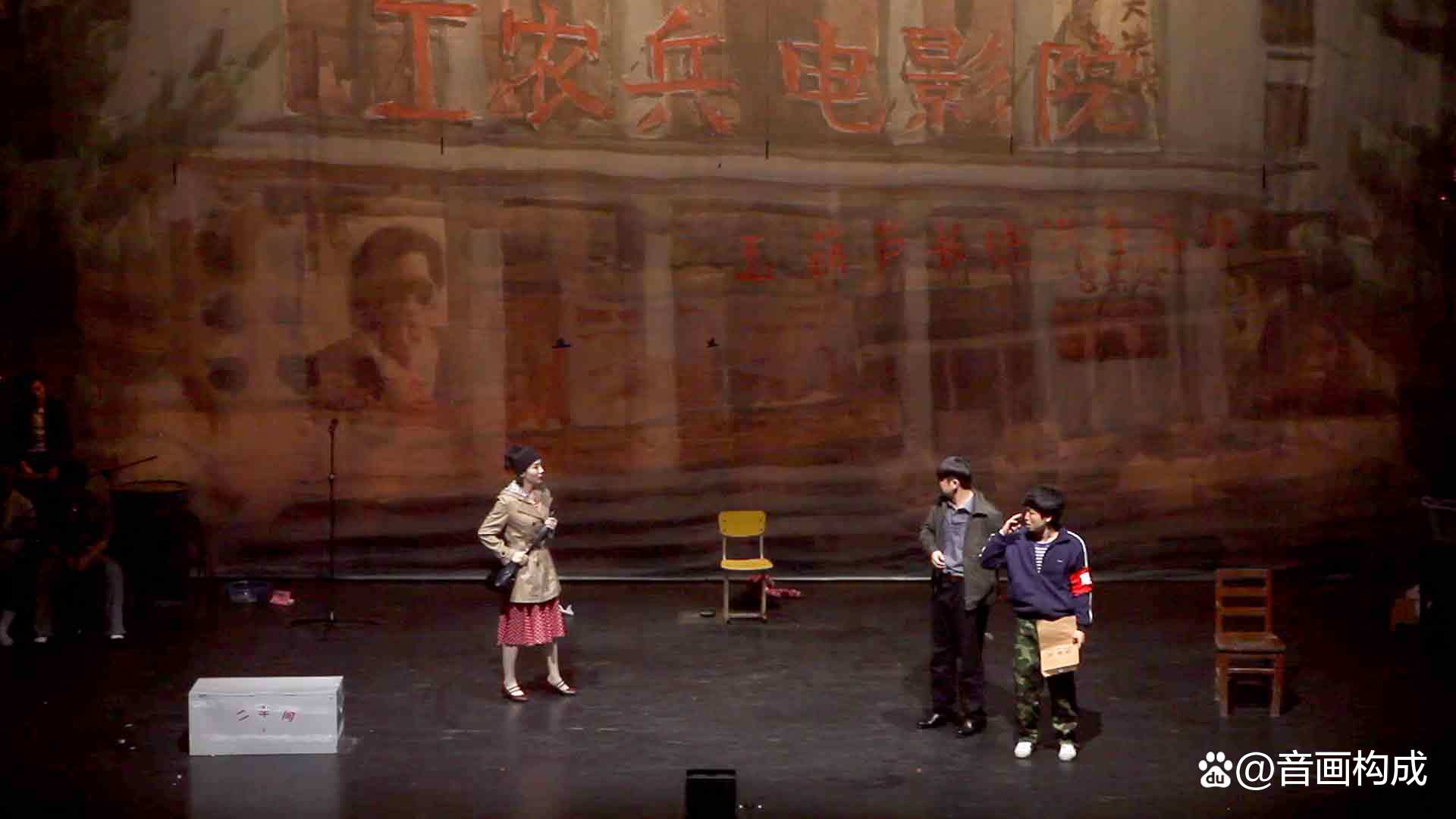

- 线下互动剧《不眠之夜》上海版:观众戴着面具穿梭酒店,剧情在眼角余光与肢体触碰中流动。传统“第四面墙”被物理拆除🧱。

2. 数据库叙事:单元剧进化为“碎片宇宙”

- 《不思异》系列:每集独立成篇,却通过“录像店”“电台”等符号暗线串联。观众像侦探🔍,在豆瓣小组拼凑世界观拼图。

- 爱奇艺《剧场》:12集涵盖悬疑、爱情、奇幻类型,用“剧作结构实验”取代固定情景,单集成本仅传统剧1/5💰。

3. 观众即编剧:互动剧与AI共创革命

- 腾讯《拳拳四重奏》:用户投票决定男主命运,衍生出7版结局。数据背后,是决策权让渡带来的黏性瘾症🕹️。

- Runway AI工具实测:输入“咖啡馆分手戏+反转”,30秒生成4版分镜。人类编剧转向“创意策展人”角色🤖。

三、变形驱动力:技术、资本与焦虑的三棱镜

| 驱动力 | 典型案例 | 行业影响 |

|---|---|---|

| 算法饲喂 | 快手小剧场日活破2.3亿 | 创作从灵感驱动变为数据驱动 |

| 成本暴降 | 虚拟制片技术普及 | 单集制作周期缩短60% |

| 文化代偿 | 《逃出大英博物馆》爆红 | 用短剧承载宏大民族叙事 |

某平台制片人坦言:“过去拍30集才能回本,现在3分钟短剧靠广告分成就可能盈利。” 💸

二、裂变!短剧形态的“变形金刚图谱”

1. 时空折叠术:竖屏剧×沉浸剧场

“手机不仅是屏幕,更是通往平行世界的门票”

四、暗礁与灯塔:变形中的价值坚守

当变形滑向极端:某平台“霸总短剧”单日充值破千万,却被批“精神槟榔”🌰;AI生成剧本陷入套路化抄袭争议⋯⋯真正的进化,需跨过三重门坎:

网友热评墙

@追剧小达人:

“《逃出大英博物馆》把我看哭了!原来小短剧也能扛起文化大旗🇨🇳,这才是我们需要的变形啊!”

@导演阿Ken:

“AI生成剧本?我试了!它写套路我破套路,人机Battle反倒激发新灵感💥——恐惧新工具的人早该下课了!”@社会学研究生萌萌:

“短剧是当代社会的显微镜🔬!《全职妈妈反击战》里那些扎心台词,比万字论文更有穿透力。”@胡同文艺咖:

“现在有些竖屏剧比电影还戳心!昨晚看《外婆的菜谱》流泪到凌晨三点…这才是技术的温度吧🌙”

- 交互性≠娱乐至死:互动设计应强化思考而非即时快感

- 碎片化≠意义消解:微叙事需有“冰山下的史诗感”🗻

- 技术赋能≠人类退场:AI是画笔而非画家

正如编剧宋方金警告:“当变形只服务于流量,短剧将成新时代的文化快消品。”

🎭 情景短剧变形记:当经典框架撞上时代浪潮

一、凝固的糖霜:传统情景剧的“舒适区”

20世纪末,《我爱我家》《Friends》奠定了情景剧的黄金范式——固定场景、密集笑料、罐头笑声。它们像精巧的糖果盒🍬,安全却难逃套路化危机。当Z世代注意力被短视频切成碎片,传统模式遭遇三大困局:线性叙事疲软、互动性匮乏、现实议题失语。

相关问答

情景喜剧里的笑声是怎么回事 问:情景喜剧里的笑声是怎么回事?? 是现场有人在看发出的笑声吗,还是后期... 求大神编一个关于高中数学的搞笑短剧 问:要开数学主题的班会,拜托了! 如何评价屌丝男士第一季?值得一看吗? 答:《屌丝男士》第一集播出后,反响空前,爆笑的剧情引得网友疯转,看到最多的评价就是“太搞笑了”、“笑死了”、“太欢乐了”、“笑得肚子疼”等等。一些支持大鹏多年的粉丝还趁机“挤兑”他,“你终于摆脱了大龄不红男主持这个称号了”。而不少业内人士也对这部喜剧给予了极大的鼓励,福建音乐广播副...

文章来源: 用户投稿版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。