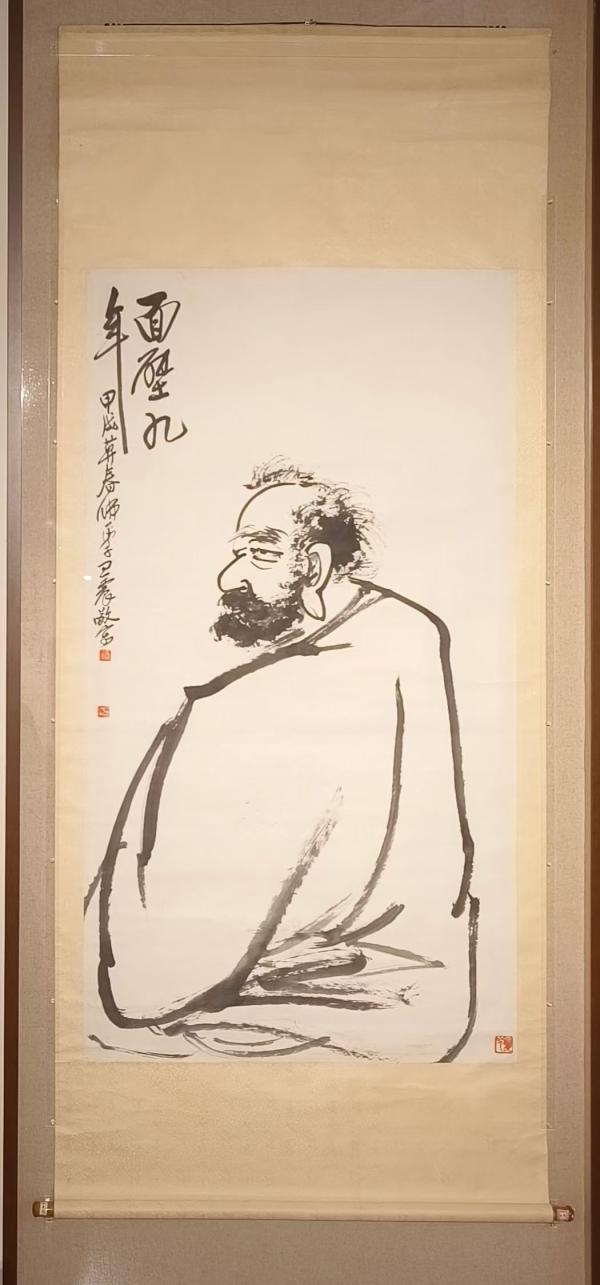

第一章:吴昌硕恶搞视频类型大赏

1.1 "大师也疯狂"系列

这类视频将吴昌硕的经典画作进行动态化处理,让静态的梅兰竹菊突然"活"过来跳舞💃,或是让画中的石头长出滑稽的表情包脸👀。最受欢迎的当属《墨荷图》改编版本——原本高雅脱俗的荷花突然扭起了社会摇,配上魔性音乐,反差感爆棚!

第三章:当严肃艺术遇见网络梗文化

3.1 从"看不懂"到"一起玩"

传统书画的鉴赏门槛被短视频语言打破。吴昌硕笔下苍劲的篆书线条,经过鬼畜剪辑变成"肌肉猛男"的健身视频💪;他的花卉册页被配上"这是可以说的吗"等流行梗字幕,让百年艺术突然"接上了地气"。

第二章:恶搞背后的文化现象解读

2.1 消解权威的年轻表达

Z世代通过解构经典来表达对艺术权威的重新思考🤔。当庄严的《松石图》被配上"老铁双击666"的字幕时,实质是年轻人用自己的语言系统重构艺术价值。这种"不敬"背后,是对艺术民主化的渴求。

第四章:争议与价值并存的文化景观

4.1 捍卫者的声音

吴昌硕曾孙吴超在接受采访时表示:"如果先祖知道自己的作品能让年轻人欢笑,或许也会欣然接受。"这种宽容态度体现了艺术世家对当代传播方式的包容理解。

1.2 "穿越时空的对话"

通过AI换脸技术,让吴昌硕"现身说法",用现代网络语言点评自己的作品🤳。比如一段获得高点击的视频中,"吴昌硕"看着自己价值连城的《桃实图》说:"家人们谁懂啊,我随便画几个桃子,后人居然说是象征长寿?其实那天就是想吃水果了..."🍑

1.3 "名画再创作挑战"

抖音发起的#吴昌硕挑战赛 让网友用自己的方式"恶搞"大师作品。有人用火锅底料临摹《梅花图》🌶️,有人用美妆产品重现《葫芦图》的笔触💄,甚至还有程序员用代码生成"数字版吴昌硕"💻。这些创作虽然离经叛道,却意外吸引了年轻人关注传统艺术。

2.2 传统艺术的破圈传播

数据显示,每10个观看吴昌硕恶搞视频的用户中,就有3个会去搜索原作欣赏🔍。某博物馆研究员表示:"虽然形式戏谑,但这些内容确实让更多年轻人走进了展厅。"艺术需要严肃研究,也需要轻松入口。

2.3 创作自由的边界探讨

部分学者担忧过度娱乐化会消解艺术本真🧐。中国美院教授李明曾评论:"幽默改编如同辣椒——适量提味,过量伤胃。"如何在尊重原作与创新表达间找到平衡,成为值得思考的命题。

3.2 跨次元CP大乱炖

最出圈的莫过于"吴昌硕×奥特曼"系列——大师笔下的怪石被P成奥特曼打小怪兽的战场👾,配上"你相信光吗"的台词。这种荒诞组合却引发了对中西文化碰撞的新思考,甚至有艺术评论家专门撰文分析其文化隐喻。

3.3 元宇宙里的艺术重生

部分创作者使用VR技术让用户"走进"吴昌硕画作🕶️。在一个点赞超百万的视频中,网友可以伸手触摸动态化的《紫藤图》,花瓣会随着手势飘落,这种沉浸式体验让古典艺术焕发新生。

4.2 批评者的忧虑

书法家协会理事王立群指出:"当金石味被简化为鬼畜素材,我们失去的是对笔墨精神的深度理解。"确实有部分视频存在过度娱乐化的问题,将艺术精髓扁平化为浅薄笑料。

4.3 寻找中间地带

一些创作者开始尝试"有营养的搞笑",比如用吴昌硕画风讲解职场哲学💼,或将他的构图法则改编成恋爱秘籍❤️。这种既保留幽默元素又传递专业知识的做法,或许是最可持续的改编方向。

🌸网友热评精选🌸

@书画小迷妹:"看完恶搞视频后专门去上海看了吴昌硕真迹展!原来大师的梅花真的有种社会气质,现代改编帮我们发现了传统的新魅力~" 🌟🌟🌟🌟🌟

@AI艺术探索员:"这些二创最珍贵的是证明了:真正的经典经得起任何形式的解构。吴昌硕的笔墨精神在搞笑外壳下依然熠熠生辉✨"

@严肃艺术爱好者:"笑过之后更该沉下心来欣赏原作。就像吃完快餐也要品味正餐,两种体验其实互为补充🍜"

@传统文化守护者:"起初觉得这是亵渎艺术,直到看见评论区满屏的求原作博物馆地址。或许传播需要先有关注,再有深度?" 👍👍👍

@抖抖更健康:"作为一个从不进美术馆的95后,现在能认出吴昌硕和任伯年的区别了...感谢鬼畜视频打开的艺术之门🚪"

🎨【爆笑艺术】当传统国画大师吴昌硕遇上现代恶搞文化:一场跨时空的幽默对话✨

前言:艺术与幽默的奇妙碰撞

在这个全民创作的时代,连中国近现代书画艺术大师吴昌硕也未能"幸免"于网络文化的"魔改"浪潮。👴🏻🖌️→🤪🎭 作为海派四大家之一的吴昌硕,其作品以金石味浓厚、笔力雄强著称,却在当代网友的创意下,摇身一变成了各种搞笑视频的主角。这种看似"大不敬"的二次创作,实则展现了传统艺术与现代网络文化的奇妙融合。

相关问答