1. 《沉默的证言》:当证据开始说谎

这部仅有8集的韩国短剧讲述了一位法医在解剖一具看似普通的尸体时,发现所有证据都在指向一个不可能的方向——他自己。剧中,每一处细节都可能是关键线索,也可能是精心布置的误导。导演采用了非线性叙事手法,通过闪回和现实交织,让观众与主角一同陷入记忆与现实的迷雾中。

2. 《第十二夜》:封闭空间的心理博弈

这部英国短剧将十二个陌生人困在一栋与世隔绝的别墅中,每隔一小时,就会有一人离奇死亡。与传统"暴风雪山庄"模式不同,这部剧的杀手并非隐藏在众人之中,而是通过精密的心理操控,让受害者们自相残杀。

3. 《倒影》:身份置换的致命游戏

这部西班牙悬疑短剧讲述了一位女子在车祸醒来后,发现所有人都称她为另一个名字,而那个"真正的她"正躺在医院昏迷不醒。是记忆出现了错乱,还是有人精心策划了一场身份窃取?

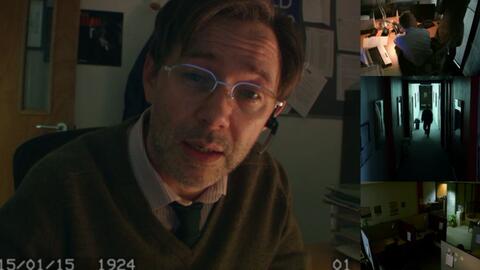

4. 《完美不在场证明》:时间诡计的巅峰之作

日本短剧《完美不在场证明》只有6集,却构建了一个几乎无懈可击的时间诡计。主角利用时差、录像带剪辑和人类记忆的不可靠性,制造了同时出现在两个地方的假象。这部剧最令人称奇的是,它向观众展示了如何利用影视语言本身来欺骗观众——那些看似客观的镜头,可能正是最大的谎言。

5. 《她杀死了自己》:多重解答的罗生门

这部美国短剧以一起看似自杀的案件开场,随着调查深入,却浮现出五个完全不同的"真相版本"。每个版本都逻辑自洽,证据充分,甚至让办案人员都开始怀疑现实。该剧大胆挑战了传统悬疑剧"唯一真相"的设定,提出了一个令人不安的问题:在某种程度上,所有的真相不都是人为构建的叙事吗?

资深点评人观点

推理小说家张墨:"这些短剧最令人惊艳的是它们对欺骗契约的尊重——所有线索都公平展示,却又巧妙地引导观众误读。特别是《完美不在场证明》,将影视媒介的特性发挥到了极致。"

"最令人毛骨悚然的不是尸体,而是活着的人如何利用死亡编织谎言。"——剧中这句台词完美概括了全剧主题。当解剖刀划开表皮,露出的不仅是人体组织,更是一个个被刻意安排的"证据"。观众将跟随主角一起质疑:当科学本身成为凶器,我们还能相信什么?

影视评论人林雨:"与传统悬疑剧不同,这些短剧不依赖血腥暴力或jump scare,而是通过信息控制和认知偏差制造紧张感。《她杀死了自己》甚至让寻找真相这一行为本身成为了被质疑的对象。"

心理学教授陈默:"从《第十二夜》对群体心理的刻画,到《倒影》对自我认知的解构,这些剧集展示了悬疑类型如何成为探索人类心理的绝佳载体。它们让人恐惧的不是外在威胁,而是内心防线的崩塌。"

编剧王朔:"这些短剧证明了限制能激发创造力。在有限时长内,它们必须放弃冗余对白和无关情节,每一帧画面、每一句台词都承担多重叙事功能。这种密度正是其魅力所在。"

剧中五个版本的叙事风格迥异——从黑色电影到浪漫爱情,从心理惊悚到社会派推理——每种类型都对应一种对事件的理解方式。这种元叙事手法不仅丰富了观剧体验,更深刻探讨了真相与叙事的关系。

剧集最精彩之处在于对群体心理的精准刻画。当第一个死亡发生时,怀疑的种子已经播下;到第三个受害者出现时,理性已完全让位于恐惧。观众会惊讶地发现,自己也在不知不觉中开始怀疑某个角色——这正是编剧设下的另一个陷阱。

当最后一集揭晓谜底时,许多观众会忍不住回看第一集,才发现所有线索早已呈现,只是被巧妙地"隐藏"在了显眼处。这种"欺骗性叙事"让该剧成为悬疑短剧教科书级别的存在。

悬疑短剧如同精心设计的魔术,既展示又隐藏,既揭示又误导。上述五部作品代表了这一类型的最高水准——它们不仅是娱乐产品,更是对观众智力的挑战与尊重。在这个信息过载的时代,或许正是这些短小精悍的故事,最能让我们体验到纯粹的解谜快感。

该剧巧妙运用了镜像象征,从医院的反光玻璃到主角反复照镜子的动作,都在暗示"身份"的可塑性与脆弱性。当剧情推进到三分之二处,一个看似无关紧要的细节会让观众恍然大悟——原来真相一直就在眼前,只是被认知惯性所遮蔽。

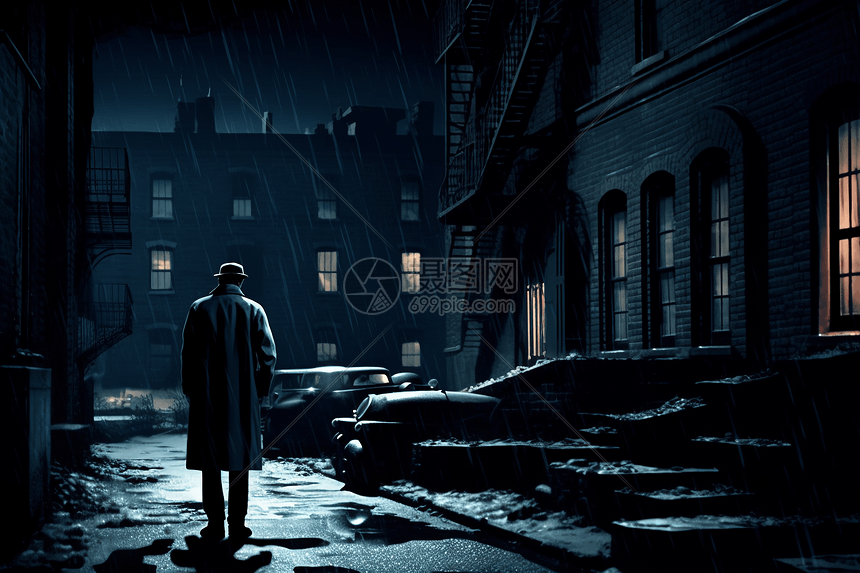

暗夜迷局:五部令人窒息的悬疑短剧,每一帧都是精心设计的陷阱

悬疑短剧以其紧凑的节奏、精巧的结构和出人意料的转折,成为当下影视市场的一股清流。不同于长篇剧集的缓慢铺陈,短剧必须在有限时间内完成世界观构建、人物塑造和情节推进,这对编剧和导演提出了极高要求。本文将为您揭开五部令人拍案叫绝的悬疑短剧的神秘面纱,每一部都是精心编织的心理迷宫,等待观众一步步深入其中。

相关问答